私たちのこだわり

「品と格がなければ」

真摯な姿勢で貫く職人技

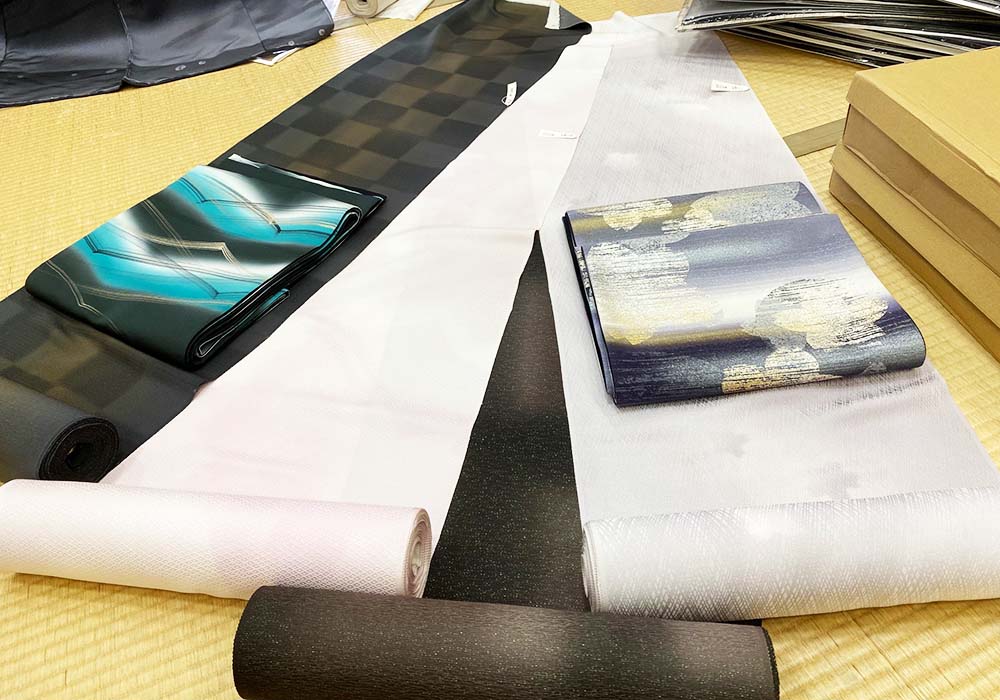

私たちが呉服店などで目にする友禅染の生地や帯は、完成するまでに実にたくさんの工程がある。

職人が、時間も手間もかけて完成させる生地には、ただ印刷されただけのものにはない、独特のむっくり感や重厚感が生まれる。

手染めならではの味はこの労力の賜物なのである。

創業者である祖父の治三郎さんは、よく「品と格がなければ」と口にしていたそうだ。

細かいところへの配慮が「品」をつくり、様々な経験が「格」をつくる。求めてくれる人の期待に真摯な姿勢で仕事をすること。

治三郎さんが商売をする上でも大切にしてきた想いであり、まさに職人たちがその技術で体現している言葉である。

南商店では、2代目の父の代からの付き合いという染色職人3名が、南商店の技術を支える屋台骨になっている。

ひとつの反物を完成させるために必要な、生地を張る・染める・蒸す・洗う・乾燥させる・装飾するといった多岐にわたる工程の一つひとつに極限までこだわり、膨大な時間と卓越した職人の技術をこれでもかと注ぎ込む。

彼らが50年以上もの年月を経て培ってきた手染めの高い技術と経験は、唯一無二の匠の手仕事であり、日本が世界に誇るべき宝である。

シビアな呉服業界で逆転を狙う

異業種での修行と経験

呉服業界の現状は厳しい。バブル期には2兆円産業と言われた市場規模は、2000年には7200億円に、さらに現在ではその約1/4の2600億円までに縮小しているのだ。

この仕事だけでは食べていけないという現状では、残念ながら後継者は育たない。

創業者である祖父の治三郎さんは、よく「品と格がなければ」と口にしていたそうだ。細かいところへの配慮が「品」をつくり、様々な経験が「格」をつくる。求めてくれる人の期待に真摯な姿勢で仕事をすること。

治三郎さんが商売をする上でも大切にしてきた想いであり、まさに職人たちがその技術で体現している言葉である。

職人の生活と、彼らの卓越した伝統技術を守るには、今までのような問屋相手の商売ではなく、何か直接消費者に届けるための新しい試みが必要だった。

「まずは修行して来い。」2代目の父に言われ、喜晴さんは大学を卒業後、ファミリーレストラン「ココス」に就職する。

他の大手飲食業からも採用通知が届く中、面接で話した社長の人間性に惚れこんだ。

当時6つだった店舗は、退社をするまでの3年半でなんと66店舗にまで拡大する。

急成長する会社で、人・モノ・お金の管理を学んだことが後に役立つこととなる。

1997年、株式会社南商店へ入社。前職で培った管理術や徹底的にロスを減らす工夫を活かし、反物に製造年月日を記載した。

数字をつけることで賞味期限を明確にし、2年経ったものはセール品として売る。古参の人からは当初は反対意見もあったという。しかし結果的に、在庫を大幅に減らすことができた。

この成功を機に、販売の仕方を変えようと考え始める。

「呉服だけに固執せず、まずはできることから始めてみよう。」こうして、着物の生地や帯を使った名刺入れやお財布といった小物づくりに着手し始めた。

着物に使われる反物の柄は、小物にするには大振りすぎるという問題もあった。

しかし、南商店の職人には自由に柄を小振りにしたり、色を変えたりできる技術があった。

さらに、南商店のオリジナル生地「うるし」も開発されていた。これは漆器の美しさを再現しようと染職人の知恵と経験が生み出したもの。

染めると美しい光沢が生まれ、見るだけで美しく、触り心地も極上の逸品だ。

これらの強みは活かすことができる。喜晴さんは確信した。

そして、祖父の名から命名した、新事業ブランド「治三郎(JISABURO)」が誕生した。

現在も日本の伝統技術や文化の伝承にむけて、様々な商品を生み出している。

どこか懐かしく、それでいて新鮮な「治三郎(JISABURO)」の品々。

「古きよきを活かし、新しきをうむ」そのスタンスが、新しい時代にとてもふさわしく感じられる。

おすすめ商品

【1ポケット】マスクケース(白)

マスクを入れられる場所が1ポケットのマスクケースになります。

マスクをさっと取り出せて、見た目も上品な印象です。